「ブルーロックは自己啓発本」第2弾ということで、今回はコミックス24巻から35巻までの内容を元に漫画『ブルーロック』の自己啓発要素をまとめたいと思います。

展開としては新英雄大戦編ドイツVSイタリアから全試合終了後までです。

第1弾の記事ではどうすれば成功に近づけるか・戦っていけるかがメインの記事でした。

第2弾はもう一段階進んだ考え方や精神面の要素が多く、成功への前提条件といった内容も含んでいます。

これらを4つの観点から解説します。

まだ第1弾の記事を読んでいない方は、是非こちらからお読み頂けますと理解が深まると思います。

新英雄大戦編の最後まで触れており、重大なネタバレを含みます。

未読の方は先に原作をお読み頂くことをお勧めします。

自己の強化

まずはある程度自己を知り、小さな成功体験を積んだ人が次のステージへ進む為にすべきことや考え方を4つ紹介します。

武器の解像度を上げる

超越視界を武器とした潔は、選手それぞれが「主人公感」を持つことに気づきます。

視界から得られる情報に加え、敵味方のメンタルまで把握・操作できるようになったのです。

これは着眼点を変えたことで、超越視界で得られる情報が増えたとも解釈できます。

自分が持っている武器の理解を深め、質を向上させることは効率的な成長に繋がるのではないかと考えます。

「自分のできること」をレベルアップ

周りからしたら一気に覚醒したように見えるけど

ブルーロック24巻 氷織羊

本人からしたら「自分のできるコト」を

全段階少しずつレベルアップしてるだけってカンジか

超越視界から描いたイメージを試合で実現する為、フィジカル面などの基礎トレーニングを強化した潔。

彼の話を聞いた氷織の感想が上記の言葉です。

地道な努力でも、今の自分に出来る水準を上げる大切さを感じるシーンでした。

この考え方は能力だけでなく成功への道筋にも当てはまります。

新英雄大戦編の潔は、序盤のVSスペイン戦・イングランド戦まではアシストという数値で終わっています。

自分でシュートしないのはエゴイスト失格ではないかと思った方もいるかもしれません。

ここで言えるのは「潔にとって”適度”な難しさの目標」が世界レベルの選手に囲まれたその時点ではアシストであり、彼はその挑戦に成功したということです。

これまでの選考の蜂楽や馬狼も似たような状況ではありましたが、彼らは自分でゴールに向かうことが「適度な難しさの目標」だっただけに過ぎません。

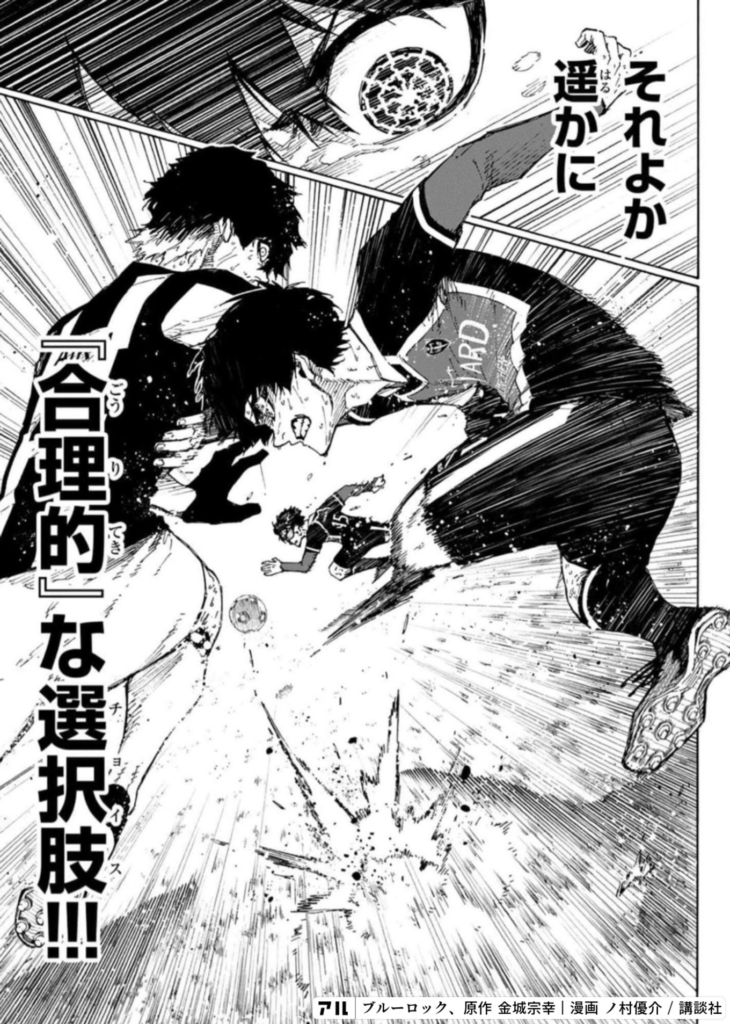

その後も潔は自分の力量を見極め、状況に応じて合理的な判断を下し続けることでゴールという結果に至ります。

目の前の”頑張れば手が届きそうな”課題に全力で取り組み、乗り越えることの積み重ねが成長、ひいては大きな成功に繋がるということでしょう。

”第二武器”を身につける

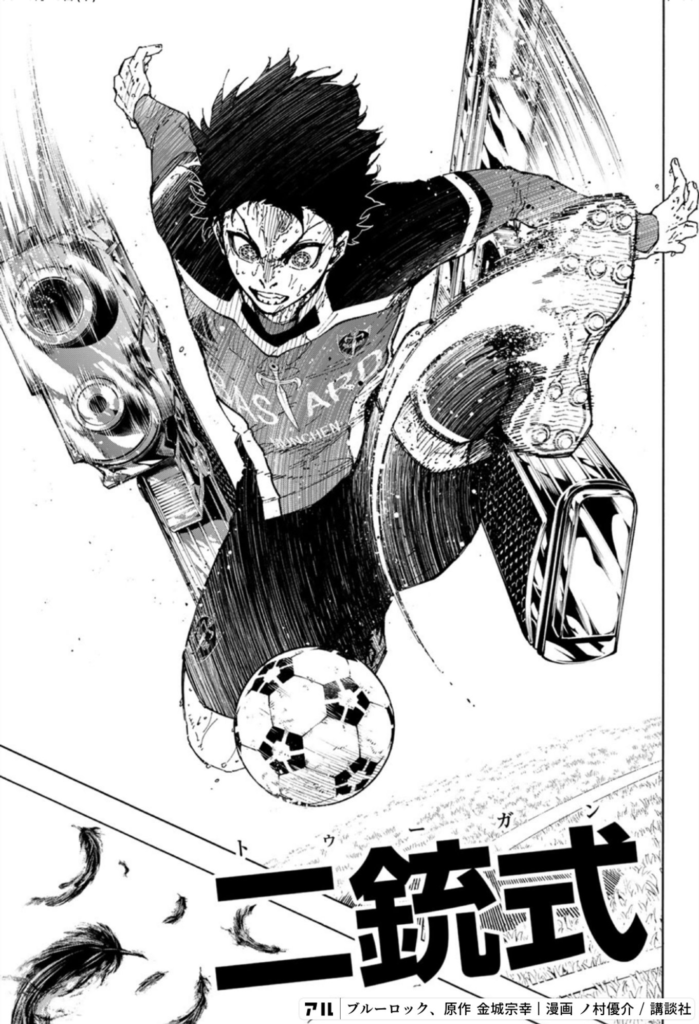

蜂楽や千切の進化は、最大の武器のクオリティを維持した上での小改良変化だということに気づいた潔。

これをヒントに”左足”直撃蹴弾という第二武器二銃式直撃弾に繋がります

新しい武器を手に入れるとしても、付属品という意識で良いという考え方です。

例えば、仕事で昇進することを目指して勉強すると仮定します。

ここで急に自分の専門から遠い分野の勉強を始めるのは効率的ではないですよね。

むやみに領域を広げるより、1番の得意分野を補助する周辺知識から学ぶ方が結果的に力が付くのではないでしょうか。

勝てる戦略を練る

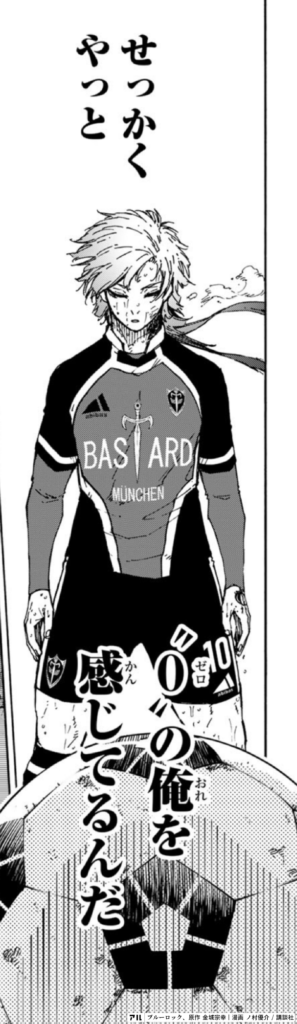

18巻で潔はノエル・ノアより「俺に勝つ理論を持って来い」と言われていました。

最初はこの理論が出来ていなかった潔ですが、二銃式直撃弾でゴールを決めたのは世界一への筋書きが出来た瞬間なんです。

勝つ戦略を立てるのはビジネスにおいても重要です。

株式会社刀CEOの森岡毅さんは数字で論理的に勝ち筋が見えたものにしか投資をしないといった話を書籍で読んだことがあります。

この方はUSJにハリー・ポッターエリアを誘致して業績をV字回復させた立役者なのですが、巨額の投資でも彼の中で勝つ戦略が完成していたからこそ踏み切れたということですね。

イマーシブ・フォート東京やジャングリアといったエンタメ施設でもこの考え方は生かされているようです。

話を戻しますが、ノエル・ノアが言ったのは「世界一になれる戦略を完成させろ」ということと同じです。

とりあえず勉強や練習をしていればやった気にはなりますが、それが勝つための努力になっているのか、本当に目標達成に近づいているのかが重要ということです。

やみくもに手を付けるより、一度戦略を立ててみることの方が大切なのでしょう。

マインド

この章では心構えといった精神面の内容を4つ解説します。

プロは勝つことが仕事であり義務

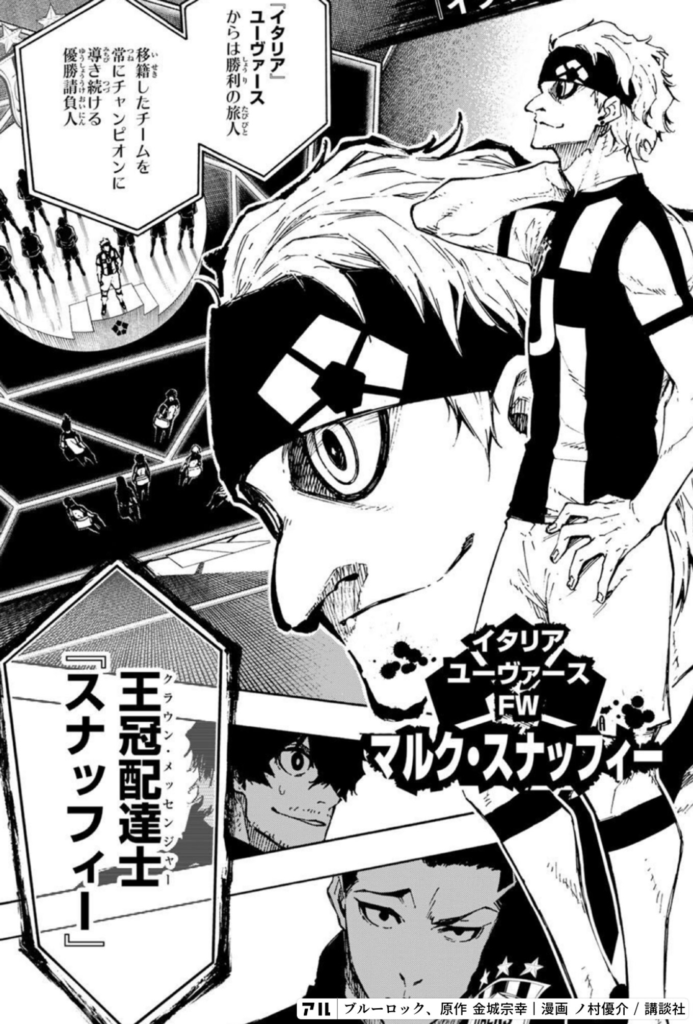

この見出しはイタリアの指導者であるスナッフィーの考えです。

仕事をするということは皆何かしらのプロフェッショナルであり、結果に責任を持つということになります。

意思決定でも作業でも、その結果を最良にする覚悟を持つことが仕事には必要なのではないでしょうか。

「ストライカーは勝敗の全責任を負い、最後の1秒まで戦う人間」という絵心の持論にも繋がる内容です。

期待とは同じ未来を信じ合うこと

両親からの重圧に苦しんできた氷織は”期待”の本当の使い方に気づきます。

期待は自分で”変えられない他人”に向けると関係が破綻する一方、ゴールといった目標・”変えられる未来”へ向けることでお互いプラスの関係になるということが描かれています。

他者個人に重荷を乗せるのではなく、共通の目標を見据えることがチームでは重要なのかもしれません。

不可能は呪い

これはカイザーの信条です。

不可能だと信じ込んだ瞬間

ブルーロック28巻 ミヒャエル・カイザー

人間は「諦め」を覚えるようにできている

自分の心が傷つかないための生存本能だ

家庭環境から不可能を突き付けられてきた彼だからこその実感のこもった言葉です。

「できない」「無理だ」と思い込むことが可能性を閉ざす枷になることを示しています。

リスクを負う覚悟

ブルーロックメンバーの中でも、特にリスクを取って青い監獄に飛び込んだのがイガグリです。

「希望」と「絶望」が等しく釣り合う時にしか人間は没頭できねぇ!

ブルーロック35巻 五十嵐栗夢

俺は夢に「挑戦的集中」して戦ったつもりだ!!

失うものがないと人は本気で頑張れないものです。

だからこそ絵心も「”青い監獄”で負けた奴は一生日本代表にはなれない」というルールを設けました。

リスクについての考え方はプレースタイルでも同様です。

潔やカイザーは自身の破壊と再構築を行ってきましたが、これも新しいスタイルが上手くいかないリスクを孕んでいました。

同等のリスクを天秤に懸けないと得られるものはないということですね。

自己分析:最高表現へのメンタリティ

ここからは最高表現へ至る際のメンタリティについてタイプ別に紹介します。

最大限能力を発揮する状態になりやすい条件を自己分析出来れば、最高表現を意図的に作り出すことに繋がるのではないでしょうか。

自分がどのタイプになるか是非考えながら読んでみて下さい。

コミックスでは29巻以降の内容となります。

自分型・世界型

最初に潔が気付いたのは「自分型」エゴと「世界型」エゴの2つ。

「自分型」エゴのタイプは「自分にとっての価値」を最重要視する!

ブルーロック29巻 潔世一

世界の規範は二の次で自分の感情やこだわりに没頭すれば

能力を発揮できる自発型!

対して「世界型」エゴのタイプは「世界にとっての価値」を最重要視する!

ブルーロック29巻 潔世一

自分の感情や感性よりも世界から観た意味や功績のためになら

能力を出せる相対型!

この2つの分け方を見て、性格タイプ診断で有名なMBTIのF(感情型)とT(論理型)の違いに似ていると感じました。

「自分型」は自分の感情を元に判断するF(感情型)、「世界型」は周囲の情報を元に論理的に判断するT(論理型)です。

自分がどちらのタイプか分からない方はこちらを参考にしても良いかもしれません。

ビジネス用語に例えると「自分型」が会社発信のプロダクトアウト、「世界型」が顧客ニーズに基づいたマーケットインの考え方でしょうか。

自由・不自由

続いて潔が気付いた基準は「自由」「不自由」の2つです。

無数な選択肢の中から

ブルーロック31巻 潔世一

自分で決めて自分で方程式を組み立てて

『自由』な環境の方が能力を発揮しやすい『自由』志向の人間と

既に決められたルールや役割の中から

ブルーロック31巻 潔世一

それを忠実にクリアしたり

それを打破しようというエネルギーを生み出したりして

『不自由』な環境の方が能力を発揮しやすい

『不自由』志向の人間がいる

「自由」志向の人はルールで雁字搦めより自分の裁量が大きい環境が向いています。

対する「不自由」志向の人は規律やシステムがしっかりしていたり、ある程度プレッシャーや重圧がある環境の方が能力を発揮しやすいのかもしれません。

この観点は所属する環境や会社選びにも役立ちますね。

先ほどの「自分型」「世界型」と合わせて指標ができ、「自由・自分型」「不自由・自分型」「自由・世界型」「不自由・世界型」の4タイプが完成します。

天才の再定義と秀才

コミックス32巻で絵心は天才の再定義を行います。

他とは違う特別な特徴を持ち、世界の標準を変える種を持つ者を彼は「天才」と位置付けました。

そしてその天才を見つけ、価値を理解し、世界に伝える者を「秀才」と語ります。

その後潔は「天才」=「自分型」・「秀才」=「世界型」であり、これらは隣で刺激合う相対関係ということに自力で気づきました。

お互い真似できない存在で才能を発揮する方法はそれぞれ異なる為、自分に合ったスタイルで戦う必要があるということですね。

才能と努力は 一致させなきゃ何も起こせない

ブルーロック32巻 潔世一

天才というと一般的に秀才より優れているイメージがありますが、それを覆す理論でした。

また「秀才」は”誰よりも早く”環境に適合することが重要だと潔は考えます。

これはYouTubeといったSNSや他のサービスでも当てはまることです。

世間の誰より早く目を付けたことで、ブルーオーシャンで先行者利益を得て成功したインフルエンサーも多いのではないでしょうか。

周囲に「あんな人には敵わない」と思わせる天才がいたとしても、やり方次第で対等に戦える可能性があるということです。

才能が発揮される条件

最後の章では才能が発揮され最高表現が実現する、前提となる条件2つに焦点を当てます。

この2つはどちらか一方でも欠けては成立しない重要な要素です。

環境への繋がり

現実に当てはめると、社会やその場の状況に繋がり適合することです。

この条件が欠けてしまった例がイングランド戦の雪宮とフランス戦のネスでした。

この2人のエピソードは自分の信じたいものに固執して環境に適合できず、成果に繋げられなかった結果を示しています。

絵心も「自信」と「狂信」は違うと語っていますが、自己満足で終わらない為には、潔のようにエゴと自分の力量を見極めるバランス感覚も重要なのでしょう。

また才能が発揮されるには、それを評価する環境が必要不可欠です。

環境への繋がりという条件を満たし成功した事例としては、アニメ「鬼滅の刃」のヒットが挙げられます。

いくら素晴らしい映像美の作品を作っても、人々に届かなければ意味がないものです。

ヒットの要因として、NetflixやAmazonプライムビデオといった動画サブスクの隆盛により、大衆が気軽に好きな時アニメを見れるようになったことも大きいと考えています。

それに加えてコロナ禍による巣篭もり需要が高まったことで、爆発的ヒットになったのではないかと分析しました。

もちろん物語やキャラクターの力も大きいですが、時代や社会環境にハマった例として言えるのではないでしょうか。

自立した原動力

才能発揮の重要な要素2つ目は自立した原動力を持っていることです。

作品内では「自己独創性」と呼ばれており、人間の根源欲求ともいえる「飢餓」とイコールであると絵心は述べています。

潔は「勝ち」を欲する気持ちから「勝つという結果だけに魂を売る」新しい戦い方を見つけます。

これは潔の自己独創性であり、氷織・カイザー・凛ら他のメンバーも各々自己独創的なエゴを見つけていきます。

そしてこれを見つけられなかったのが凪です。

熱は再現できませんが、自分の本質が欲するもの「飢餓」を認識することでそれは着火剤になり得ます。

だからこそそれは自立して自分だけのオリジナルである必要があるのです。

それを持たずして「潔に勝つ」という夢を叶えてしまった凪は、満足して失うのが怖くなり、新たな熱を見つけられませんでした。

凪が自分の熱を見つめ直し、言語化出来るようになったのは青い監獄を退場してからになります。

やる気や熱量と言われるものは全ての始まり。

自分が主人公だと感じられる原動力を見つけることが、成功し続ける条件なのではないでしょうか。

終わりに

今回クローズアップした展開では、絵心からの言葉がなくとも、潔が自ら思考して進化していく過程が多かったです。

1巻の時と比べると皆かなりの成長が感じられます。

様々な側面から自己啓発要素をまとめましたが、やはりブルーロックの分析力は自己啓発本だと思わされました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

コメント